中国实施洋垃圾进口禁令与稀土出口限制,引发西方国家强烈反应,温铁军教授对此强调中国对自身资源享有完全处置权,凸显国家在环境保护与资源主权问题上的坚定立场。

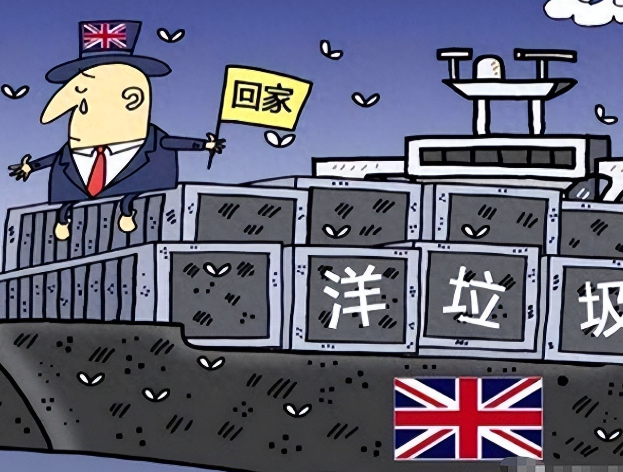

当中国宣布全面禁止洋垃圾进口并收紧稀土出口时,国际社会顿时哗然。发达国家集体陷入困境——垃圾堆积成山,稀土价格飞涨,数百亿美元损失瞬间蒸发。他们联合向联合国施压,要求中国撤销禁令。而著名学者温铁军的回应斩钉截铁:“还没轮到你们说话。”这句话背后,是中国历经数十年发展后对资源主权与环境保护的坚定立场。

洋垃圾:从“香饽饽”到“拒之门外”

时间回到上世纪90年代。刚改革开放的中国急需工业原料,发达国家产生的废旧物资成为重要补充。广东贵屿镇成为这场交易的缩影:全镇90%人口从事电子垃圾拆解,年产值高达50亿元。表面繁荣的背后,是触目惊心的环境代价——河流底泥镉含量超标223倍,铜超标29.7倍,农田重金属污染,村民饮用水常年呈褐色。

张军(化名)在汕尾从事废品回收十余年,每天在刺鼻气味中工作。“下班时常头疼胸闷,但为了生计只能坚持。”像他这样的工人数以万计,用健康为全球垃圾污染买单。

2017年,中国果断对24种固体废弃物说“不”。美国首当其冲,处理成本飙升数十亿美元,港口堆积如山,回收企业纷纷倒闭。欧盟和日本同样措手不及——法国垃圾车司机罢工,欧洲填埋场爆满。这些国家试图将垃圾转向非洲港口,却遭到强烈抵制。

稀土之争:战略资源的觉醒

如果说洋垃圾禁令是第一步,那么2023年稀土出口收紧则是中国的又一记重拳。这种被称为“工业维生素”的战略资源,是现代高科技产业和国防装备的命脉。中国拥有全球98%的稀土市场份额,尤其在中重稀土领域几乎形成垄断。

禁令一出,国际产业链剧烈震动。美国特斯拉因稀土永磁体短缺,电动汽车生产线缩减五分之一;德国北海风电项目因缺乏稀土材料每日损失超百万欧元;日本芯片产业受到严重冲击。

令人啼笑皆非的是,当中国停止接收洋垃圾时被指责“违反规则”,当保护稀土资源时又被批评“卡脖子”。这些国家却选择性忽视了一个事实:美国本土稀土矿因成本高昂而被关闭,日本从电子垃圾中提取稀土的尝试收效甚微。

环境代价:看不见的牺牲

中国为全球供应链付出的环境代价远超想象。在赣州稀土矿区,开采一吨稀土的环境治理成本远高于出口利润。尽管供应全球80%的稀土,但利润大头被西方精加工企业赚取,中国只获得微薄收益。

治理污染需要真金白银:贵屿镇电子垃圾清理投入超百亿元;赣州每年投入十几亿元用于矿山生态修复。这些代价,西方国家从未在其成本核算中提及。

温铁军教授一针见血地指出:“他们只谈利润和生意,却对我们付出的代价和牺牲视而不见。”

转型之路:从“批发商”到“技术流”

中国的回应不仅是拒绝,更是转型。如今的中国早已不是单纯出售原材料的“穷小子”:钢铁产量稳居世界第一,航母甲板、高铁车身等高端特种钢技术领先;塑料回收体系日益规范;稀土技术不断突破。

在近期上海稀土博览会上,中国企业的技术创新令国际代表惊叹。从“原材料批发商”到“技术流玩家”的转变,让那些习惯于购买廉价原料的国家措手不及。

更重要的是环境改善:赣州矿区逐渐披上绿装,贵屿镇关停污染小作坊,建成现代化环保处理厂。空气变得清新,绿水青山正从口号变为现实。

主权宣言:中国的选择权

这场博弈的本质是发展权与资源主权的争夺。当发达国家在WTO对中国提起诉讼时,他们忽略了一个基本事实:根据《巴塞尔公约》,危险废物跨境转移本就该被禁止。

中国不再接受环境剥削,不再以牺牲子孙后代的生存环境为代价换取短期利益。正如温铁军所言:“中国的资源怎么用,是中国自己的事。”

从被迫接受到主动拒绝,从环境牺牲者到环保引领者,中国的转变彰显了一个大国应有的担当。这条路上虽有挑战和指责,但更多的是对可持续发展的坚定追求。

发表回复