“育儿补贴政策争议:婚姻不该成为儿童福利的’门槛’,现代福利体系应以儿童需求为核心。”

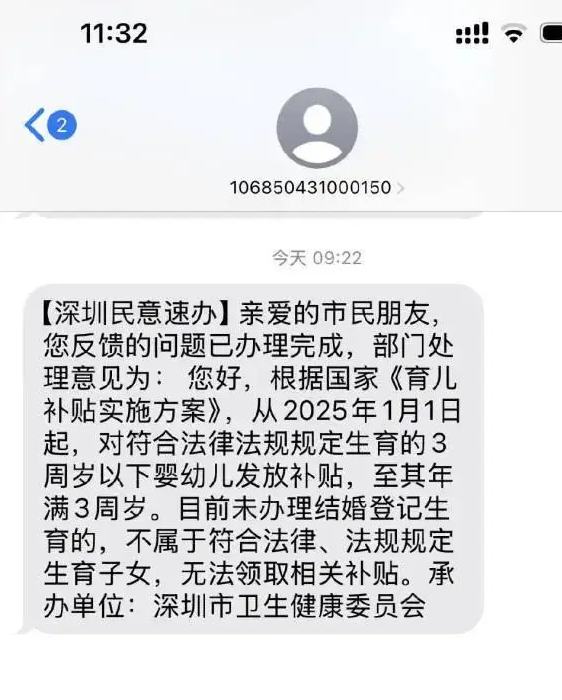

近日,深圳一位网友因未办理结婚登记而无法领取育儿补贴的事件引发社会广泛讨论。这位网友收到深圳市卫生健康委的短信告知,因其”未办理结婚登记生育”,不符合相关法律法规规定,无法享受育儿补贴政策。这一回复与《广东省人口与计划生育条例》中”非婚生育可以办理生育登记”的规定形成鲜明对比,暴露出政策执行中的矛盾与困境。

一、政策冲突:地方执行与国家导向的落差

事件的核心矛盾在于地方政策执行与国家导向之间的不一致。在国家层面,7月30日国新办新闻发布会上,国家卫生健康委人口家庭司司长王海东明确表示,育儿补贴申领只需提交证明婴幼儿身份和抚养关系的必要材料,并未将婚姻状况作为必要条件。这种宽松的政策导向体现了国家对生育支持的基本态度——鼓励生育,减少限制。

然而在地方执行层面,深圳市卫健委目前仍坚持”符合法律法规规定生育”的界定以夫妻关系为前提。这种保守解读与广东省《关于生育登记的管理办法》中认可非婚生育登记的规定形成明显冲突。法律专家指出,这种执行偏差可能源于地方对”非婚生育”概念的理解差异,以及对传统家庭观念的路径依赖。

二、权益平等:非婚生子女的福利保障困境

从法律角度看,我国《民法典》明确规定非婚生子女享有与婚生子女同等的权利。但在实际操作中,类似深圳这样的政策执行,实质上造成了非婚生子女在福利获取上的隐形歧视。社会保障学者李教授指出:”当福利获取与婚姻状况挂钩时,我们就在无形中建立了一种’婚姻特权’,这与现代法律平等保护的原则相悖。”

更值得关注的是,这种政策门槛对特定群体的不公影响。单身母亲、事实婚姻家庭等群体往往成为主要受影响者。社会工作者王女士表示:”许多单身母亲本就面临更大的经济压力,育儿补贴的排斥性政策可能进一步加剧她们的困境,这与补贴政策缓解育儿负担的初衷背道而驰。”

三、政策演进:从生育控制到生育支持的转变

我国生育政策正经历从控制生育到鼓励生育的历史性转变。在这一背景下,育儿补贴政策的设计理念也应相应调整。人口学家张教授分析:”过去与计划生育挂钩的政策逻辑已经不适应当前鼓励生育的国情。将福利与婚姻状况脱钩,是政策现代化的必然要求。”

广东省即将上线的全省统一育儿补贴申报系统,为此提供了调整契机。据悉,新系统将简化材料要求,重点审核婴幼儿身份和实际抚养关系。这种转变符合国家卫生健康委提出的”减证便民”原则,也与国际上主流育儿福利政策接轨。例如法国、瑞典等国的育儿补贴均不以父母婚姻状况为条件,而是聚焦儿童的实际养育需求。

四、社会争议:传统观念与现代价值的碰撞

这一事件引发的社会讨论,折射出我国在家庭观念转型期的价值冲突。支持婚姻门槛的观点认为,这有助于维护传统家庭价值,防止政策被”滥用”;反对者则强调儿童权益至上,福利政策应关注养育实际而非父母婚姻状况。

网络舆论分析显示,年轻一代对此事的看法更为开放。在某社交平台的投票中,18-35岁群体中78%认为”育儿补贴不应与婚姻挂钩”,远高于其他年龄组。这种代际差异预示着随着社会发展,相关政策调整的社会接受度将逐步提高。

五、政策建议:以儿童为中心的福利体系构建

基于此事件的启示,未来育儿补贴政策优化应考虑以下方向:首先,明确以儿童实际养育需求为核心的政策导向,弱化对父母婚姻状况的形式审查;其次,建立统一的全国性育儿补贴信息管理系统,减少地方执行偏差;再次,加强政策宣传解读,消除公众误解;最后,配套完善儿童综合福利体系,真正实现”儿童利益最大化”原则。

深圳市卫健委回应中提到的”等待全省统一部署”,或许预示着政策调整的可能。随着8月底广东省统一系统的上线,这一争议有望得到更合理的解决。无论如何,这一事件已成为我国生育支持政策完善过程中的重要案例,其最终处理方式将为全国类似情况提供参考。在鼓励生育的大背景下,如何构建更加包容、公平的育儿支持体系,仍将是政策制定者面临的重要课题。

发表回复