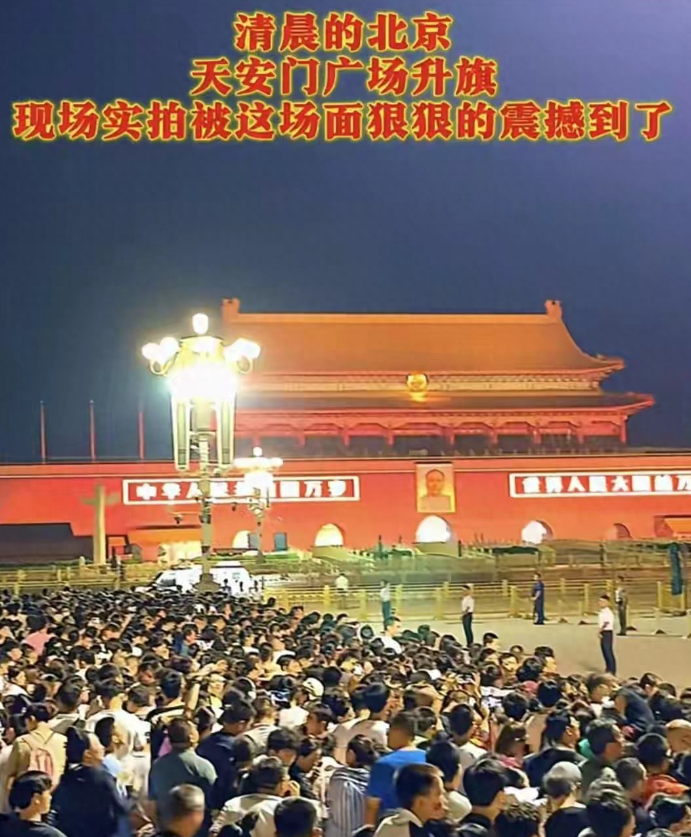

凌晨的天安门广场,上万人在肃静中彻夜等待升旗仪式,国歌响起时刻的庄严与感动展现了中国人深厚的爱国情怀。

2025年9月3日凌晨一点,北京的天空还是一片深邃的墨蓝,长安街上的路灯洒下温暖的光晕。然而,此刻的天安门广场外,早已排起了蜿蜒的长队——成千上万的人静静站立,等待着几个小时后那场庄严的升旗仪式。这是一幅令人震撼的画面:万人齐聚,却静得能听见彼此的呼吸声;素不相识,却怀揣着同一份炽热的心愿。

无声的等待:万人齐聚,却静得能听见呼吸

凌晨的北京已有凉意,但广场外的人群却丝毫没有减少。队伍中有白发苍苍的老人,拄着拐杖却目光坚定;有被父母抱在怀里的孩童,睡眼惺忪却紧紧攥着小红旗;有拖着行李箱的外地游客,风尘仆仆却难掩期待;也有穿着拖鞋就来的北京大爷,笑着说:“就爱来这儿感受这份庄严。”

最令人动容的是,上万人的队伍竟保持着惊人的安静。没有人抱怨等待的漫长,没有人喧哗吵闹,甚至很少有人低头看手机。大家只是静静地站着,目光不约而同地望向广场中央那根高耸的旗杆,仿佛在参与一场无声的仪式。

为何而来?每个人都有自己的答案

一位从山东赶来的大学生告诉记者,这是她第三次来看升旗:“每次站在这里,都能感受到一种难以言说的力量。特别是当国歌响起的那一刻,所有的疲惫都会消失,只剩下满腔的热血。”

一位拄着拐杖的老兵眼含热泪:“我今年87岁了,来看升旗是我每年最重要的仪式。想起战友们,想起那些岁月,就觉得自己必须来。”

带着5岁女儿从广州来的张先生说:“想让孩子亲身感受这种氛围,这比书本上的爱国主义教育要深刻得多。”

尽管理由各不相同,但每个人眼中都闪烁着同样的光芒——那是对国家的热爱,对民族的认同,对旗帜的敬仰。

最动人的瞬间:当国歌响起,万人齐声高唱

清晨6时许,当第一缕阳光掠过长安街,国旗护卫队迈着整齐的步伐走出天安门城楼。整个广场瞬间肃静,只能听到战士们铿锵有力的脚步声。

随着一声“敬礼!”,雄壮的《义勇军进行曲》响彻云霄。这一刻,等待了一夜的人们齐声高唱,歌声嘹亮而庄严。有人举起手机记录这难忘的时刻,有人悄悄拭去眼角的泪水,更多的则是昂首挺胸,目光紧随冉冉升起的五星红旗。

一位00后大学生的话道出了许多人的心声:“有人说我们年轻一代不爱国,但当你站在这里,听着万人齐唱国歌,看着朝阳与红旗一同升起,你就会明白——爱国早已融入我们的血脉,从未改变。”

几分钟的仪式,为何值得彻夜等待?

有人不解:为了一场只有几分钟的仪式,值得熬上一整夜吗?

但来过的人都知道,这不仅仅是一场升旗仪式,更是一次精神的洗礼。在万籁俱寂的凌晨等待,在晨曦微露时共同高歌,在国旗升起时热泪盈眶——这个过程本身,就是一种情感的凝聚和信仰的升华。

正如那位北京大爷所说:“这份感动,你在电视前是感受不到的。就得来这里,和这么多人一起等,一起唱,一起抬头看国旗升起,才能真正明白什么叫‘中国心’。”

永恒的仪式:凝聚民族情感的神圣时刻

自1982年天安门广场升旗仪式向公众开放以来,这里就成为中国人表达爱国情怀的重要场所。每年有超过数百万人前来观旗,特别是在国庆、抗战胜利纪念日等重要日子,更是人潮涌动。

这项简单的仪式之所以能够持续打动人心,正是因为它超越了形式本身,成为民族认同感和凝聚力的象征。在那面冉冉升起的旗帜下,不同年龄、不同地域、不同背景的人们找到了共同的情感纽带。

薪火相传:为什么我们要带孩子来看升旗?

许多家长特意带着孩子前来观看升旗仪式。对他们而言,这不仅仅是一次观光体验,更是一堂生动的爱国主义教育课。

“我想让儿子知道,这面旗帜代表着无数先烈的牺牲,代表着国家的尊严,也代表着我们每个人的责任。”一位带着8岁儿子的父亲如是说。

在这个过程中,爱国情怀得以代代相传。孩子们也许还不能完全理解仪式的全部意义,但他们能够感受到那份庄严与崇高,这份记忆将伴随他们成长,成为民族认同感的根基。

尾声:那一刻,所有等待都值得

当国旗升至杆顶,迎风飘扬,朝阳正好洒满整个天安门广场。等待了一夜的人们久久不愿离去,有的继续拍照留念,有的静静地凝视着那面鲜艳的五星红旗。

虽然只有短短的几分钟,但这个过程凝聚了太多情感:有无声的等待,有共同的期待,有齐声的高歌,有由衷的自豪。这面旗帜下,展现的是中国人最朴素也最深厚的爱国情怀。

如果你问这些彻夜等待的人是否值得,他们会告诉你:这不仅值得,而且必要。因为在这个喧嚣的时代,总需要一些时刻让我们静下心来,感受那份超越个人的崇高与庄严。而天安门广场的升旗仪式,正是这样一个时刻——它提醒着我们,个人的命运永远与国家的命运紧密相连。

发表回复