科学护理“口水娃”,辨别疱疹与手足口,做好预防是关键。

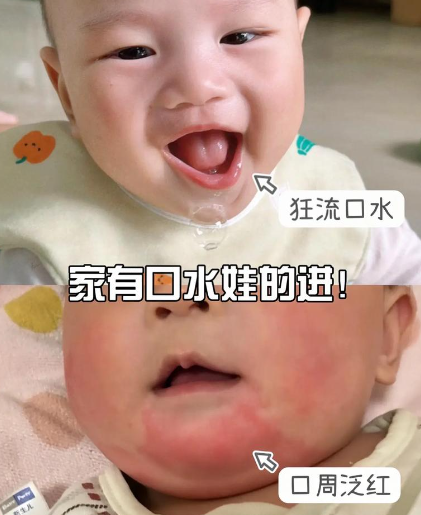

每到这个季节,总有一波宝宝突然变成“口水制造机”,小嘴巴像开了闸的水龙头,滴滴答答流个不停。家长着急忙慌地带孩子来看医生,嘴里念叨着:“昨天还好好的,怎么今天就变成这样了?”

别担心,这很可能是疱疹性咽峡炎或手足口病的典型表现。虽然听起来吓人,但只要摸清它们的脾气秉性,科学应对,宝宝很快就能恢复往日的活泼可爱。

一、认识这对“病毒双胞胎”:症状有同有异

这对“难兄难弟”都喜欢找5岁以下宝宝的麻烦,尤其是幼儿园里的小朋友们。它们初期都会让宝宝发烧,但仔细观察,各自的“招数”却不太一样。

疱疹性咽峡炎:堪称“高烧专家”

这个病来势汹汹,宝宝可能突然烧到39℃以上,活像个小火炉。最典型的特征是咽喉部位出现的那些灰白色小水泡,周围还泛着红晕。这些水泡破溃后形成溃疡,让宝宝痛得连水都喝不下。

于是,宝宝就成了“行走的口水娃”——不是因为馋,而是因为吞咽疼痛,只能任由口水不停地流。好在这些疱疹通常只待在口腔里,不会跑到手脚上,一般7-10天就能好转。

手足口病:喜欢“全面开花”

这个病的特点就是“雨露均沾”,嘴巴、手、脚都可能出现疹子。发烧通常不会太高,38℃左右居多。1-2天后,宝宝的口腔、手心、脚心甚至小屁股上,会冒出红色疹子或小水泡。

这些疹子大多不痛不痒,一周左右自行消退,一般不会留疤。但需要警惕的是:如果是由EV71病毒引起的手足口病,极少数宝宝可能会出现重症,需要立即就医。

二、病毒传播的“秘密通道”:防不胜防

这对“兄弟”都是肠道病毒家族的成员,传播能力极强。它们最擅长通过以下途径扩散:

- 粪-口传播:病毒通过被污染的手、玩具、餐具等进入口腔

- 飞沫传播:患儿咳嗽、打喷嚏时,病毒随飞沫在空中传播

- 接触传播:直接接触疱疹液也会被传染

- 饮食传播:食用被病毒污染的食物或水

在幼儿园、游乐场等儿童聚集的场所,这些病毒更是如鱼得水,一不小心就会“组团来袭”。

三、家庭护理指南:让宝宝舒服度过病程

由于没有特效抗病毒药物,家庭护理显得尤为重要:

降温止痛是首要任务

当宝宝体温超过38.5℃或因发热明显不适时:

- 物理降温:温水擦浴、退热贴都是好方法

- 药物降温:按医嘱使用对乙酰氨基酚或布洛芬

饮食要温凉易吞咽

- 选择流质或半流质食物:如凉粥、酸奶、果泥

- 避免过热、过硬、辛辣的食物

- 可以用吸管喝水,减少对口疮的刺激

口腔护理不可少

- 饭后用温凉开水漱口

- 使用儿童专用口腔喷雾缓解疼痛

预防脱水是关键

- 鼓励宝宝少量多次饮水

- 可适量补充口服补液盐或电解质水

- 如果宝宝超过6小时没有小便,需要警惕脱水,应及时就医

特别提醒:不要擅自使用抗生素!这对病毒无效,还可能破坏肠道菌群平衡。

四、预防胜于治疗:筑牢防护网

认真洗手是第一道防线

- 饭前便后、外出回家都要洗手

- 使用肥皂和流动水,搓洗至少20秒(唱两遍生日快乐歌的时间)

- 注意清洗指缝、甲缝等死角

环境消毒要彻底

- 肠道病毒不怕酒精,需使用含氯消毒剂(如84消毒液)

- 玩具、餐具定期消毒

- 经常接触的门把手、桌面等也要定期擦拭

减少聚集避风险

- 流行季节少去人多拥挤的公共场所

- 避免与患病儿童接触

接种疫苗防重症

- EV71疫苗可有效预防重症手足口病

- 建议6月龄-5岁儿童尽早接种

增强免疫力是根本

- 保证充足睡眠

- 均衡饮食,多吃蔬菜水果

- 适当户外活动

五、这些情况要及时就医

虽然大多数患儿可以在家护理康复,但出现以下情况应立即就医:

- 持续高烧(体温超过39℃)不退

- 精神萎靡、嗜睡或烦躁不安

- 频繁呕吐,不能进食进水

- 出现抽搐、呼吸困难、面色苍白

- 明显脱水表现:尿量减少、口唇干裂、哭时无泪

看着宝宝变成“口水娃”,家长没有不心疼的。但请记住,疱疹性咽峡炎和手足口病都是自限性疾病,只要科学护理,宝宝通常都能顺利康复。

最重要的是保持冷静,仔细观察,该护理时精心照顾,该送医时果断决策。让我们用科学的知识和满满的爱心,帮助宝宝度过这个不太舒服的时期。毕竟,每个健康成长的日子,都值得用心守护。

发表回复