——一场500元的爱心传递,一座城市的文明底色

70岁上海阿姨地铁上硬塞500元给受伤男孩,一句”奶奶看不得你们年轻人这样”温暖全网,展现城市大爱。

一、地铁车厢里的“闪电慈善”:500元背后的瞬间抉择

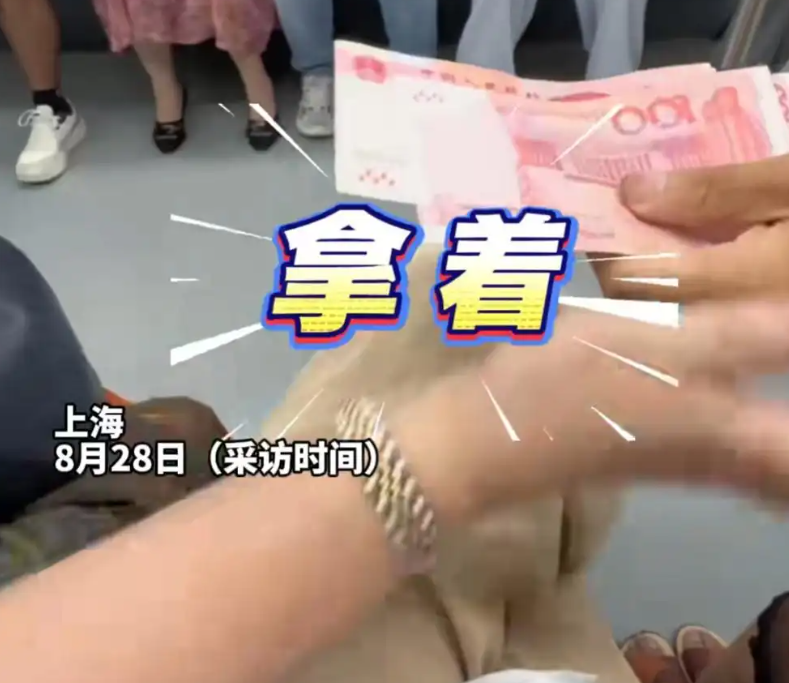

2025年8月的上海地铁9号线,一个普通的午后因一位70岁阿姨的举动变得不凡。当车厢内的乘客发现身旁满脸淤青、裹着纱布的初中男孩时,多数人选择沉默观望。唯有这位白发阿姨,从布包中掏出一沓现金,抽出500元塞进男孩手中。男孩的推拒与阿姨的坚持形成鲜明对比——“奶奶都70多岁了,看不得你们年轻人这样”。

这场“闪电慈善”的细节令人动容:

- 无需理由的善意:阿姨甚至未询问男孩受伤缘由(后知是骑车逆行自担全责),仅因“不忍心”便慷慨解囊;

- 代际共情的温度:她将500元定义为“看病钱”,反复叮嘱“别落下残疾”,话语中满是对年轻生命的疼惜;

- 爱心传递的种子:她轻描淡写地补充:“以后看到需要帮助的人,给10块、20块都行”——善意的计量单位在此刻被重新定义。

二、从个体善举到城市基因:上海市民的“隐形文明契约”

阿姨的行为并非孤例。评论区瞬间化作“暖心故事集”,折射出上海这座城市的独特气质:

- “刀子嘴豆腐心”的市井哲学:房东主动免租、爷叔偷偷塞钱修理工、陌生阿姨让座晕车女孩……这些片段共同拼出老上海人“嘴上严厉,行动柔软”的群体画像;

- 危机中的本能担当:类似杭州72岁张金凤地铁扶梯舍身救老、南京护士邹月宁跪地施救晕倒老人,上海阿姨的赠金与之形成南北呼应的“长者勇气联盟”;

- 商业社会的温情补丁:网约车司机被乘客买饭、车祸后同事转账慰问……在效率至上的都市丛林里,这些微光打破了“魔都冷漠”的刻板印象。

三、500元的社会经济学:善意如何突破“理性人困境”

在“扶不扶”“帮不帮”成为社会焦虑的今天,阿姨的举动提供了破题样本:

- 跨越责任的边界:男孩受伤本是自家过失,她却主动承担“临时祖母”角色;

- 消解施受的鸿沟:“爱心传递”的嘱托将单向赠与转为双向契约,赋予受助者未来成为施助者的尊严;

- 重构城市人际关系:当黄女士感慨“男孩会永远记得这一天”时,500元已转化为社会信任的货币,其价值远超面额。

四、老龄化社会的精神启示:长者的“第二次社会化”

这位70岁阿姨展现了中国老年人罕见的公共角色:

- 从“被照顾者”到“施予者”:她拒绝“弱势群体”标签,用行动证明长者仍是社会情感资源的重要供给者;

- “银发力量”的现代化表达:不同于传统老人的节俭克制,她以都市化的高效决策(掏钱、塞钱、离场)完成善举,全程不过三分钟;

- 代际和解的民间实践:面对Z世代男孩,她没有说教,而是用最直白的现金支持传递“我们命运与共”的信号。

结语:在赛博时代重拾“笨拙”的善良

当算法推送和虚拟社交主宰人际互动,上海地铁里的500元现金交易显得如此“原始”却珍贵。阿姨不懂流量密码,她的布包没有二维码,但正是这种未经计算的善意,让我们想起文明最朴素的本质——“看见他人的痛苦,并为此做点什么”。或许正如男孩父母沉默的注视所暗示的:在这个充满免责声明的时代,真正的勇气,就是像这位奶奶一样,毫不犹豫地掏出钱包说——“拿去,别落下病根”。

发表回复