奶茶名称日益抽象化和文学化(如“伯牙绝弦”“云朵盐水鸭”),实为品牌通过差异化命名吸引关注、传递情绪价值,并迎合新中式国风定位的营销策略,背后折射出行业从口味竞争转向情感体验的消费升级。

走进一家奶茶店,摆在消费者面前的第一大难题,已经不是选择哪种口味,而是 decipher那些如同“皇帝赐封号”的抽象名称。最近,“感觉现在的奶茶名都很古风”的话题登上微博热搜,引发广泛共鸣。

从霸王茶姬的“伯牙绝弦”“万里木兰”,到茶颜悦色的“生亦如夏花”“人间烟火”,再到古茗的“云深幽兰”“云朵盐水鸭”,奶茶名称正变得越来越像文学作品中的词汇,而非饮料描述。

01 奶茶名的文学化浪潮

当下的奶茶名大致可分为两类:花样繁复的“抽象选手”和清楚好记的简约款。国风奶茶品牌尤其偏爱前者。

霸王茶姬的原叶鲜奶茶系列名称国风味十足:“伯牙绝弦”“青青糯山”“万里木兰”等,虽然都含有优质牛乳和冰勃朗非氢化基底乳,主要区别在茶底上,但单看名字根本无法分辨口味差异。

远山鲜沏篇的饮品名更是充满古典韵味:“万象春”“花田坞”“醒春山”等,让人乍看之下摸不着头脑。

茶颜悦色的命名也别具特色:“生亦如夏花”“天天在向阳”“人间烟火”等,如果不看产品介绍小字,完全无法理解这是什么饮品。

一些地域性品牌更是将文学性发挥到极致。南京的拾叁茶直接从古诗词和文学作品中汲取灵感,并在菜单上标注每款名字的由来:“老树昏鸦”出自马致远《天净沙·秋思》;“作个咸人”来自苏轼《行香子·述怀》;“木樨清露”取自《红楼梦》。

02 定位理论下的品牌差异化策略

奶茶名越来越“抽象”的现象背后,是品牌定位理论的实践应用。美国著名营销专家艾·里斯和杰克·劳特提出的定位理论认为,要在预期客户的头脑里给产品定位,而产品命名是实现这一目标的关键手段。

霸王茶姬向媒体透露,这样的产品名与品牌定位有关。早年霸王茶姬的定位更偏国风,“希望产品名能成为吸引大家了解文化的一个入口”。

中央财经大学社会与心理学院心理学系副教授窦东徽指出,在行业竞争激烈、产品同质化程度较高的情况下,商家为产品取独特且较长的名字,有助于实现产品差异化,吸引消费者的注意力,引发好奇和尝试。

相比“珍珠奶茶”“茉莉奶绿”等传统名称,“醒春山”“木兰辞”等新颖命名确实更能引起消费者的兴趣和好奇心。

03 情绪价值成为核心竞争力

奶茶名称的变革还反映了产品功能的转变。过去,奶茶主要满足解馋需求;而现在,提供情绪价值成为现制饮品的主要卖点。

《2024有意思生活方式报告》显示,在购买现制饮品的主要动机上,52.89%的消费者选择了情绪价值,位列第一。“喝了就开心”成为人们购买现制饮品的主要原因。

苏州品牌梧桐姥姥的产品命名直接点明情绪需求:“单身贵族”“躺平斜杠”“女神”“好事发生”“吉时已到”“辛苦了”等,都是聚焦个人情绪和感受的命名方式。

品牌方表示,他们希望奶茶从名字上就能给顾客提供情绪价值,让顾客在喝不同的奶茶时收获不一样的心情。这种直接的情绪对接,成为品牌与消费者建立情感连接的有效方式。

04 咖啡为何不参与命名革命?

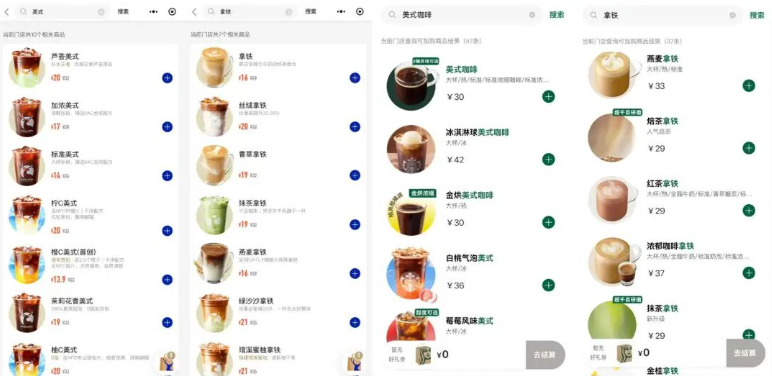

与奶茶形成鲜明对比的是,咖啡系列的饮品名称普遍保持直接明了的风格。无论是平价瑞幸、酷迪,还是M Stand、星巴克,咖啡饮品名字都相当直白,消费者看名字就能直接下单。

这种差异可能与饮品的功能性定位有关。根据《2025中国城市咖啡发展报告》,“90后”和“80后”是中国线上咖啡消费主要群体,他们将咖啡作为日常提神和社交的重要饮品。

从饿了么平台外卖咖啡订单时段分布来看,2020—2024五年间,早餐时段的外卖咖啡消费比例从24.3%提升至30.3%,反映了消费者在早晨使用咖啡外卖服务的需求大幅增加,“咖啡唤醒”的消费习惯已经养成。

对于追求效率的咖啡消费者来说,直白的名称更能满足他们的需求。虽然也有一些咖啡馆给咖啡起难懂的名字,但主流咖啡文化仍然崇尚简洁明了的命名方式。

05 文学化命名的风险与挑战

虽然文学化的奶茶名有助于品牌差异化,但这种策略并非没有风险。窦东徽副教授指出,如果是大众较为熟知的经典饮品名字,改为新的名字可能弊大于利。

首先,根据易得性直觉原理,人们会偏好熟悉的事物,强行换名字会制造陌生感,增加认知和了解的成本;其次,对于本身就很雅致、消费者接受度和认知度较高的名字,换个名字未必能超越原版,弄不好会弄巧成拙。

更重要的是,新名字可能会吸引出于体验新奇目的的消费者,但当他们品尝后发现就是原本熟悉的产品时,也会有失望情绪。复杂、抽象的奶茶名虽然是饮品的个性化表达,但要想长期留住消费者,最终还是要靠口味和质量。

06 简约派的坚守与市场空间

并非所有奶茶品牌都加入了文学化命名的大军。古茗“果茶·真果肉”系列的大部分饮品名称走直接风格:“青橘柠檬水”“冰摇黄皮桃”“桃桃乌龙冰”等,根据名字就能判断出具体配料。

喜茶、奈雪、一点点的饮品名字也大多直截了当,每一个系列的饮品名字基本上都囊括了配料,浅显易懂。这种命名策略同样拥有自己的市场空间,满足了那些更关注产品本身而非情感体验的消费者群体。

两种命名策略的背后,实际上是针对不同细分市场的定位选择。文学化命名针对的是追求情感体验和文化认同的消费者,而直接命名则更适合注重效率和产品功能的消费群体。

奶茶名的演变反映了一场深刻的行业变革:从单纯满足味觉享受到提供情感价值,从产品功能导向到品牌文化导向。这场变革既是市场竞争白热化的结果,也是消费升级的具体体现。

然而,无论名称如何变化,奶茶的本质仍然是饮料。最终决定品牌命运的,不是名字的文学价值,而是产品的实际品质。在名字越来越难懂的今天,奶茶品牌需要记住:文化包装可以吸引第一次消费,但只有好味道才能留住消费者。

从“珍珠奶茶”到“伯牙绝弦”,奶茶名的演变是一场关于消费心理、品牌定位和文化表达的有趣实验。这场实验的最终结果,将由消费者的选择决定。

发表回复