保质期是参考而非绝对标准,科学判断食品状态比盲目丢弃更重要,合理储存可延长安全食用期。

当你从冰箱深处翻出一盒过期的酸奶,或在橱柜角落发现一包”超龄”饼干时,内心是否充满纠结?食品保质期这个看似简单的数字背后,隐藏着许多消费者不了解的科学真相。让我们揭开保质期的神秘面纱,学会科学判断食品是否真的”过期”。

一、保质期≠最后期限:重新认识食品标签

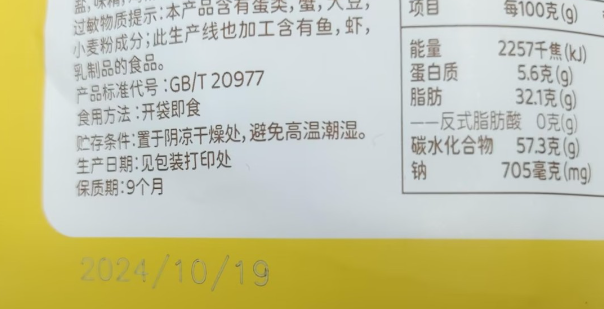

大多数消费者将保质期视为食品的”死亡通知书”,实际上这是一个认知误区。在中国,保质期(货架期)是指在标签指明的贮存条件下,保持产品品质的期限。这意味着:

- 品质保证期:保质期内,食品的风味、口感、外观等都能保持最佳状态

- 安全临界点:超过保质期,生产商不再保证食品安全性,但不等于立即变质

对比国际标准,欧盟将食品期限分为”最佳食用期”(best before)和”使用截止期”(use by)。前者针对品质,后者关乎安全。例如,一包饼干过了”best before”可能只是不够酥脆,而鲜肉的”use by”过期则确实存在安全隐患。

二、食品变质的科学机制:什么在决定食物寿命?

食品变质是多种因素共同作用的结果,主要分为三类:

微生物腐败:生鲜食品的头号杀手。以牛奶为例,即使在冷藏条件下,每毫升中的细菌数量也会从出厂时的1万以下,在保质期末增长到10万左右,过期后可能呈指数级增长。

化学变化:食用油中的不饱和脂肪酸遇氧会产生过氧化物,这就是我们常说的”哈喇味”。实验显示,开封后的植物油在常温下3个月后过氧化值可能超标2倍。

物理变化:饼干吸潮变软、巧克力”起霜”、饮料分层等,这类变化通常不影响安全,但会降低食用体验。

值得注意的是,不同食品的”变质速度”差异巨大。蜂蜜和食盐因其高渗透压几乎不会滋生微生物;而豆制品、海鲜等蛋白质丰富的食品则特别容易腐败。

三、哪些”过期”食品可以安全食用?

根据食品科学研究和实际测试,以下类别的食品在特定条件下可以”超期服役”:

- 超长保质期食品:

- 蜂蜜(未开封可保存数年)

- 白米、面粉(干燥环境下保质期后1年仍安全)

- 罐头食品(密封完好的可保存2-5年)

- 可弹性处理的食品:

- 硬质奶酪(切掉表面霉变部分后仍可食用)

- 酸奶(过期3-5天内若无异味可加热使用)

- 干制食品(意大利面、干木耳等)

- 特殊储存的食品:

- 冷冻食品(-18℃下微生物活动基本停止)

- 真空包装食品(未漏气可延长1-2个月)

需要特别强调的是,婴幼儿食品、鲜榨果汁、生鲜肉类等高风险食品必须严格遵守保质期,不可冒险食用。

四、科学判断食品状态的5个关键指标

当面对”过期”食品时,可以通过以下方法进行专业评估:

- 视觉检查:霉斑、变色、浑浊等明显变化

- 嗅觉测试:酸败味、腐臭味等异常气味

- 质地判断:黏腻、异常软化等触感变化

- 包装状态:膨胀、漏气等包装异常

- 储存历史:是否持续在适当温度下保存

实验室数据显示,正确冷藏的巴氏奶在过期后2天内菌落总数可能仍在安全范围内,而常温放置的同样产品可能在保质期前就已变质。这说明储存条件比保质期数字更重要。

五、减少食品浪费的实用建议

全球每年约13亿吨食物被浪费,其中相当部分是由于对保质期的误解。我们可以这样做:

- 购买时:

- 避免大量囤积易腐食品

- 注意区分”保质期”和”消费期”

- 储存时:

- 严格遵守包装标示的储存条件

- 使用保鲜盒、真空机等延长食品寿命

- 食用前:

- 建立”先进先出”的使用原则

- 对临期食品优先使用

- 创新利用:

- 将过熟水果制成果酱

- 用陈米熬粥或酿酒

记住,保质期是重要的参考指标,但并非绝对禁令。培养科学的食品判断能力,既能保障饮食安全,又能为减少食物浪费做出贡献。下次面对”过期”食品时,不妨多花30秒进行专业评估,或许你会发现许多被错扔的美食。

发表回复