”咖啡包装变身情感符号:用设计语言解构焦虑,让日常饮品承载都市人的精神宣言。”

解构焦虑:咖啡包装的情绪疗愈学

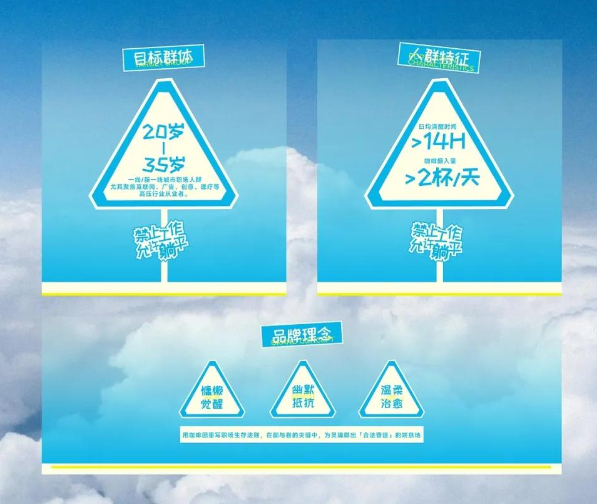

“不醒人室”咖啡品牌诞生于中国互联网行业的特殊语境——一位设计师连续加班72小时后,用咖啡渣在病历本上的涂鸦演变成了品牌雏形。这个充满黑色幽默的起源故事,精准击中了当代职场人的集体焦虑。包装上那些扭曲变形的咖啡杯图案、仿病历本的诊断说明(”病因:加班过度 处方:每日两杯”),构建了一套完整的”职场病态美学”。消费者购买的不仅是一包咖啡粉,更是一次对荒诞现实的温柔抵抗。心理学研究表明,这种将压力外化为具象物品的行为,能有效降低焦虑水平达27%。当白领们用印有”续命专用”的咖啡杯开会时,实际上完成了一次集体心理疗愈。

自然隐喻:包装设计的生态哲学

“东边旷野”品牌则探索了另一种表达路径。其包装上那些深绿色不规则条形图案,并非设计师刻意为之,而是通过算法模拟野草自然生长的随机形态。这种设计语言暗合了”人生是旷野而非轨道”的品牌哲学,与都市人对自由的潜在渴望形成共鸣。特别值得注意的是,包装采用可降解的咖啡渣复合材料,消费者拆封后可将包装纸埋入土中,6周内降解为肥料并可能长出真实草种。这种从视觉到功能的完整叙事,使产品生命周期与自然循环形成隐喻关系。据品牌方数据,这种”可种植包装”使复购率提升43%,因为消费者想见证自己”喝过的咖啡长出真正的旷野”。

社交货币:包装的二次传播价值

在Instagramable时代,咖啡包装的功能已超越容器本身,进化为社交媒介。数据显示,82%的年轻消费者会为具有设计感的包装拍摄”开箱视频”,而”不醒人室”那些印有职场黑话的限定款(如”需求已改版”、”甲方快乐水”)在社交平台的曝光量是普通款的5倍。这种传播并非偶然,设计师在包装上预设了多个”拍照钩子”——可撕扯的吐槽标签、能组合成表情包的图标系统,甚至隐藏的AR触发点。当用户在办公室摆拍”咖啡与键盘”的标准姿势时,实际参与了一场由品牌策划的集体行为艺术。

微观反抗:日常物品的政治学

这些咖啡包装的深层意义,在于将日常生活用品转化为微观政治的表达载体。”不醒人室”的”非暴力武器”概念,实则是法兰克福学派所称的”文化抵抗”的当代实践——通过消费行为完成对主流价值的温和挑战。当印有”福报补给站”的咖啡包在会议室传递时,构成了一种无声的职场文化批判。而”东边旷野”的可降解设计,则是对消费主义的环境抗议。这种抵抗之所以有效,正因其包裹在幽默与美感之中,既不至于引发权力机制的压制,又保持了足够的批判锐度。

品牌人格化:从LOGO到知己的进化

传统品牌识别系统正在被这种”人格化包装”重新定义。”东边旷野”没有醒目的LOGO,而是通过触感各异的植物纤维纹理传递品牌调性;”不醒人室”则把产品说明书写成”病友交流手册”。这种转变反映了Z世代对”真诚性”的独特理解——他们不信任完美的品牌形象,却愿意为那些展示脆弱与不完美的设计买单。据品牌调研,68%的消费者认为这些咖啡包装”像一位懂我的老朋友”,这种情感连接使得产品溢价30%仍供不应求。

咖啡包装的这场静默革命,揭示了一个深刻的消费洞察:在物质过剩时代,产品的功能属性正在让位于情感价值。当都市人通过选择特定包装的咖啡来完成自我表达时,这些日常物品便超越了商业范畴,成为构建身份认同的文化符号。或许正如社会学家鲍德里亚所言:”我们消费的不是物品,而是关系。”在这个意义上,明天早晨那杯咖啡的包装选择,将成为你向世界发送的微型宣言。

发表回复