中国团队完成世界首例基因编辑猪肺人体移植,移植肺功能维持9天未出现排异反应,为解决器官短缺难题带来突破性进展。

2025年8月25日,中国医学研究团队在国际顶级期刊《自然-医学》上发表了一项开创性研究成果——成功将基因编辑猪肺移植到脑死亡受试者体内并维持功能长达9天。这一世界首例案例标志着异种器官移植领域取得重大突破,为解决全球肺移植供体短缺问题带来了新的希望。

突破性手术:从基因编辑到功能维持

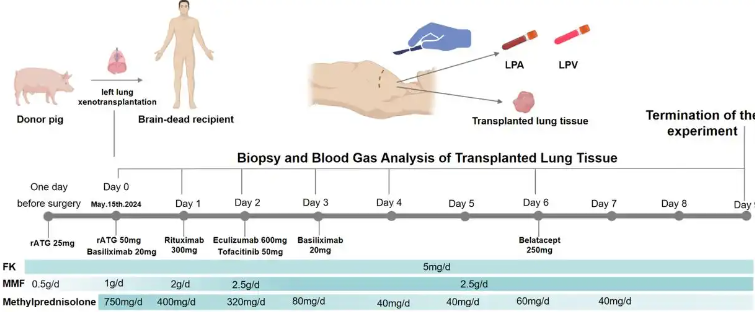

广州医科大学附属第一医院何建行教授率领的研究团队,选择了一只经过6处基因编辑的巴马香猪作为供体,将其左肺移植到一名脑死亡者体内,模拟临床常见的单肺移植手术。这些基因编辑的关键目的在于降低器官移植到人体后的免疫排斥风险。

术后监测数据显示,移植肺成功维持通气与气体交换功能长达9天,期间未发生超急性排异反应,同步病原学监测也未发现活跃感染迹象。这一成果证明,经过基因编辑的猪肺能够在人体内执行基本生理功能,克服了异种移植中最棘手的免疫屏障问题。

何建行教授介绍:”目前全球器官移植需求日益增大,异种器官移植被认为有望解决供体短缺的困境。这项成果标志着异种肺移植领域迈出关键一步。”

技术难点:为何肺移植尤为困难

与肾脏、心脏和肝脏等其他器官相比,肺脏移植在异种移植领域面临更大挑战。西班牙国家移植组织主任比阿特丽斯·多明格斯-希尔指出:”肺的生理平衡微妙,它接受大量血流,并且持续暴露在外界空气中,所以特别容易受损。”

肺脏作为人体与外界直接连通的器官,其免疫特性更为复杂。同时,肺脏血管丰富,血流灌注量大,更容易引发强烈的免疫排斥反应。这些特性使得异种肺移植成为器官移植领域的”技术高地”,此次成功因此更具突破意义。

伦理合规:严格遵循法律法规

研究团队强调,该研究方案严格遵循国家有关法律法规和伦理准则,先后通过医院伦理委员会等机构的审查与监督。受试者有重型颅脑损伤,经多次独立评估确认已脑死亡。其家属出于支持医学进步的愿望,同意无偿参与研究。

值得注意的是,研究在第9天时应家属要求结束,体现了团队对伦理规范和家属意愿的充分尊重。这种严谨的伦理态度为未来类似研究树立了重要标杆。

国际反响:医学界的里程碑时刻

国际医学界对此项研究成果给予高度评价。多明格斯-希尔主任将其称为相关研究领域的”一个里程碑”。这一突破不仅展示了中国在异种移植领域的科研实力,也为全球等待器官移植的患者带来了新的希望。

据全球移植器官登记系统数据显示,目前全球每年仅有不足20%的肺移植需求能够得到满足,等待移植过程中的死亡率高达30-50%。异种肺移植如果能够成功应用于临床,将彻底改变这一现状。

未来展望:从实验室到临床的路径

何建行教授表示,团队接下来将进一步优化基因编辑策略与抗排异治疗方案,延长移植器官存活及功能维持时间。同时,团队计划将自主研发的无管技术应用于异种肺移植试验中,以减少机械通气对供体肺的损伤,推动异种肺移植向临床应用转化。

这项技术的未来发展可能遵循以下路径:首先在脑死亡受试者中进行更多试验,逐步延长移植肺存活时间;随后开展早期临床实验,在终末期肺病患者中进行尝试;最终实现规模化临床应用。

挑战与思考:科学进步与伦理平衡

尽管这项突破令人振奋,但异种移植仍然面临诸多挑战。包括长期免疫排斥反应的防控、跨物种感染风险(特别是逆转录病毒)、器官功能匹配度以及社会公众接受度等问题都需要进一步解决。

同时,随着技术的进步,伦理规范也需要同步发展。如何平衡科学探索与伦理约束,确保技术发展不被滥用,是需要全球医学界共同思考的问题。

结语:医学史上的重要一步

中国团队完成的这例世界首例基因编辑猪肺人体移植,不仅是技术上的突破,更是人类对抗疾病道路上的一座重要里程碑。它代表了人类医学智慧的结晶,展现了科学家们不断突破极限、拯救生命的决心。

这项成功让我们看到,未来或许不再有患者因为等不到合适的移植器官而失去生命。异种移植技术的发展,正在为人类打开一扇全新的大门,门后是一个器官短缺问题得到缓解的新世界。

随着科研的不断深入,我们有理由相信,异种肺移植终将从实验室走向临床,从科学奇迹变为普通患者的生活希望。这一天可能不会太遥远。

发表回复