云冈石窟景区回应“拍照刺客”事件,涉事者为私自揽客的聋哑人非工作人员,景区承诺加强管理并增设警示。

八月的云冈石窟,烈日当空,游人如织。这座承载着千年佛教艺术的宝库,每日迎接着来自四面八方的朝圣者与游客。然而,在石窟的辉煌与庄严之外,一场关于“拍照刺客”的风波悄然兴起,将景区管理推上了舆论的风口浪尖。

事件回溯:两名特殊“工作人员”的短暂停留

8月18日上午11时30分,云冈石窟景区停车场通往检票口的公共区域,两名身着特色装扮服的人员正在招揽游客拍照收费。他们的出现很快引起了景区管理人员的注意。在例行巡查的景区工作人员和公安民警的询问下,发现这两人并非景区正式工作人员,且没有任何经营许可,其行为属于私自揽客。

经过沟通,管理人员发现这两位不速之客都是聋哑人。在对其进行批评教育后,景区工作人员于11时40分将其劝离。整个过程不到十分钟,却在一日后引发了网络热议。

网络发酵:短视频点燃舆论场

8月18日下午3时10分,抖音用户“闫律.Lawyer yan”发布相关视频,将这一事件推向公众视野。视频迅速引发网民关注,“拍照刺客”成为网络热词,网友们对景区管理的质疑声此起彼伏。

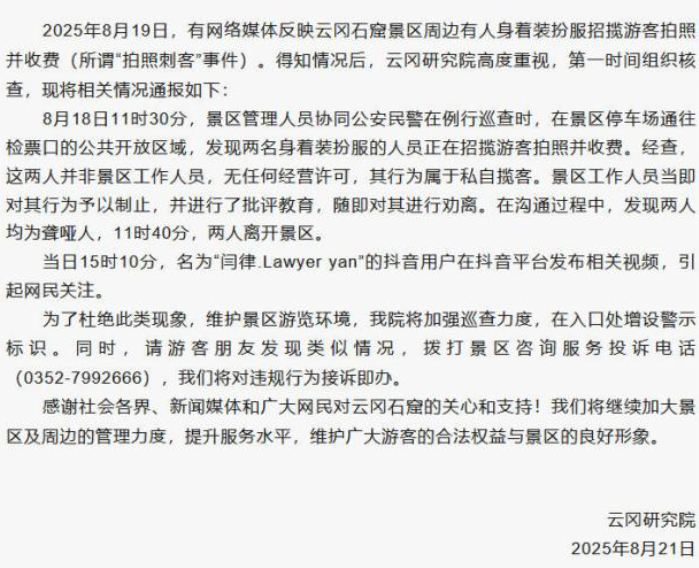

面对舆论压力,云冈研究院在8月21日晚通过官方微博发布了《关于云冈石窟景区周边拍照事件的情况说明》,详细回应了事件经过和处理结果。这份通报既展现了景区对管理问题的重视,也体现了对特殊群体的包容。

景区管理的两难困境

云冈石窟作为世界文化遗产,既要保持庄严肃穆的游览环境,又要应对日益复杂的景区管理挑战。此次“拍照刺客”事件暴露了景区周边管理的盲区——那些既不属于景区严格管辖范围,又直接影响游客体验的灰色地带。

事实上,类似问题并非云冈石窟独有。全国各大景区都在不同程度上面临着“野拍”、“野导”等管理难题。这些流动经营者往往打着景区的旗号,以低廉价格吸引游客,却无法提供质量保证的服务,最终损害的是景区的整体形象和游客体验。

特殊群体的生计与规则之间的平衡

本次事件中,涉事人员的聋哑人身份让情况变得更加复杂。在维护景区秩序的同时,如何兼顾特殊群体的生计需求,成为摆在管理者面前的一道难题。

景区在通报中特别提到这一点,既表明了事实情况,也展现了人文关怀。这种处理方式值得肯定——既坚持了规则底线,又体现了温度与包容。

景区管理的升级与创新

为了杜绝此类现象,云冈研究院在通报中承诺将加强巡查力度,并在入口处增设警示标识。同时公布了景区咨询服务投诉电话(0352-7992666),承诺对违规行为“接诉即办”。

这些措施固然重要,但或许还可以有更多创新性的解决方案。比如,能否在景区外围划定特定区域,允许经过审核的经营者提供拍照服务?能否与当地残联合作,为有需要的特殊群体提供正规就业培训和在景区内合法工作的机会?

游客如何避免“拍照刺客”?

作为游客,我们也能采取一些措施来保护自己的权益:

首先,选择景区内正规的摄影服务点,这些服务点通常有明确的价目表和质量保证;

其次,任何消费前先确认价格和服务内容,避免事后纠纷;

再次,遇到强行揽客或价格欺诈行为,及时向景区管理部门反映;

最后,通过正规渠道购买景区门票和服务,避免与不明身份人员交易。

文化遗产地管理的长远思考

云冈石窟“拍照刺客”事件虽然是个案,却折射出我国文化遗产地管理面临的普遍挑战。随着旅游业的快速发展,如何在保护文化遗产的前提下,满足游客多元化的需求,平衡各方利益,需要更加精细化、人性化的管理智慧。

或许,未来的景区管理不应该仅仅是“堵”和“禁”,而应该更多考虑“疏”和“导”。通过合理规划、规范管理和创新服务,既维护景区秩序,又满足游客需求,还能为周边社区提供发展机会,实现多方共赢。

云冈石窟的经历为我们提供了一个宝贵的案例。期待在各方的共同努力下,我们的文化遗产地能够既保持庄严与肃穆,又充满生机与活力,让每一位游客都能在享受美景的同时,也感受到管理的温度与智慧。

发表回复