”从荧幕暖男到铁窗囚徒:演员李明德因酒后砸车获刑6个月,折射娱乐圈法律意识缺失与公众信任危机。”

北京朝阳区看守所的铁门缓缓打开,28岁的演员李明德在刑满释放后首次面对公众视野。这位曾因《如此可爱的我们》收获百万粉丝的年轻演员,如今身上不再有角色的光环,取而代之的是”刑满释放人员”的标签。从酒后砸车到被判六个月有期徒刑,这场持续半年的风波不仅毁掉了一个艺人的职业生涯,更折射出娱乐圈在法律与道德边界上的集体迷失。

一、一场酒后的蝴蝶效应

1月27日那个寒冷的冬夜,成为李明德人生的分水岭。监控画面显示,凌晨三点的街头,醉醺醺的年轻男子对着路边车辆疯狂踢踹,动作之狠厉与他在荧幕上塑造的暖男形象形成骇人对比。这场看似偶然的冲突,实则早有伏笔——就在事发前一周,李明德因与《三人行》剧组的纠纷连续多日直播控诉,情绪管理已显异常。

法律文件披露的细节令人唏嘘:被砸车辆维修费用仅2.3万元,而李明德最终付出的代价是20万元民事赔偿加半年自由。中国政法大学刑法教授徐明指出:”故意毁坏财物罪的门槛是5000元,此案无论从损害金额还是社会影响都已达到刑事立案标准。”更致命的是,李明德最初承诺赔偿后又反悔的行为,直接触犯了刑法中的”情节严重”条款。

二、危机公关的彻底失败

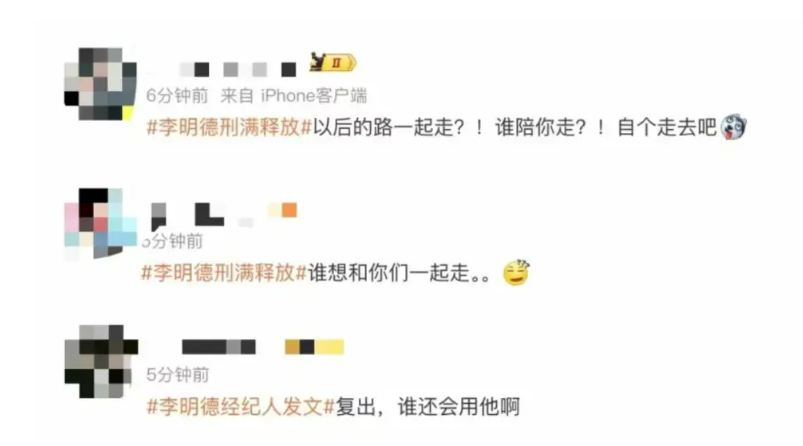

经纪人曹泽豪那句”以后的路一起走”的温情喊话,遭遇网友排山倒海的抵制,暴露了团队对公众情绪的严重误判。舆情监测数据显示,事件发酵期间负面舆论高达87%,其中”特权意识””目无法纪”成为高频词。复旦大学传播学教授李丹分析:”试图用饭圈话术化解法律危机,好比用创可贴缝合动脉出血。”

对比类似案例,演员张翰曾因酒驾肇事迅速召开道歉发布会,并主动配合警方调查,最终获得公众谅解;而李明德团队在事发后先是试图”私了”,后又威胁”走法律程序”,步步踩中危机处理的雷区。娱乐法律师王涛指出:”当艺人涉及刑事案件,最佳策略是立即切割、诚恳认错、接受惩罚,任何辩解都会适得其反。”

三、行业规则的残酷洗牌

李明德的星途陨落并非孤例。近年来,邓伦因偷税漏税被全网封杀,李易峰因嫖娼事件遭品牌解约,吴亦凡因强奸罪锒铛入狱…这些案例正在重塑娱乐圈的生存法则。中戏表演系主任陈刚透露:”现在入学第一课就是法治教育,经纪合约中违法条款的违约金已升至天价。”

更深远的影响在于商业价值的评估体系。某广告公司内部文件显示,品牌方将艺人风险等级分为五级,有刑事记录的直接列入”永久黑名单”。即便是刑满释放者,复出之路也布满荆棘——视频平台实行”一票否决制”,播出机构要求”无违法犯罪承诺书”,这些隐形门槛比官方封杀更令人绝望。

四、舆论场的道德困境

在这场全民审判中,一个吊诡的现象值得玩味:网友对李明德的谴责烈度,远超某些更严重的犯罪行为。社会心理学家吴桐认为:”公众对明星的道德要求存在’洁癖效应’,既要求他们做完美偶像,又渴望看他们跌落神坛。”这种矛盾心理使得艺人一旦犯错就会遭遇”叠加式惩罚”——法律制裁之外,还要承受社会性死亡。

而被砸车主杨洋的维权之路同样引发思考。从签署调解协议到坚持刑事追责,这位普通编导展现了公民法治意识的觉醒。他在社交媒体上公布的每一份法律文书、每一次案情通报,都成为普法教育的鲜活教材。正如中国政法大学罗翔教授所言:”每个公民都是法治大厦的一块砖石,明星也不例外。”

五、重建信任的漫漫长路

在韩国,有专门帮助”失足艺人”回归社会的”N号房计划”;在好莱坞,”第二机会”项目为问题明星提供心理辅导和职业培训。反观国内,尚缺乏系统的艺人更生机制。社会学者马未都建议:”应当建立行业性的惩戒与修复体系,既不放纵违法,也不永久封杀。”

李明德的案例给所有演艺人员敲响警钟:在社交媒体放大镜下的今天,艺人光环既是护身符也是催命符。当摄像机停止运转,真正的表演才刚开始——那是在法律框架下的自我约束,是在聚光灯外的品德修行。或许正如某位匿名制片人所言:”这个行业最缺的不是演技派,而是明白’人生如戏,法大于天’的清醒者。”

发表回复