郑州女子拆迁房遭亲姑姑霸占十年:540平安置房在手仍索要钱财,法律利剑终将斩断贪婪亲情枷锁。

河南郑州的小王近日向媒体求助,揭开了家族内部一场持续近十年的房产纠纷。这套本应属于小王的拆迁安置房,却被其姑姑一家强行霸占长达十年之久。这场看似普通的家庭矛盾,实则折射出城镇化进程中普遍存在的拆迁安置纠纷、亲情与利益的博弈以及法律执行困境等多重社会问题。

十年霸占:从暂住到强占的演变

事件的起源要追溯到十年前郑州市的城中村改造。按照南阳寨村村委会的明确说明,这套争议房产是小王名下的拆迁安置房,与遗产继承毫无关系。当时,小王的姑姑以”照顾奶奶”为由暂住于此,这本是体现家庭温情的安排。然而随着奶奶去世,情况发生了根本性变化——姑姑一家拒绝搬离,将”暂住”变成了”永久霸占”。

2023年,在村委会调解下,双方曾达成协议:小王与堂弟共同支付2万元,换取姑姑搬离。这本是一个折中的解决方案,体现了小王对亲情的顾念。然而当媒体上门采访时,姑姑不仅当场撕毁协议复印件,更态度强硬地表示:”你爱住哪住哪,去告吧!”这种公然蔑视法律文书的行为,将一场家庭矛盾升级为了法律与道德的较量。

拆迁政策的明证与姑侄的权利对比

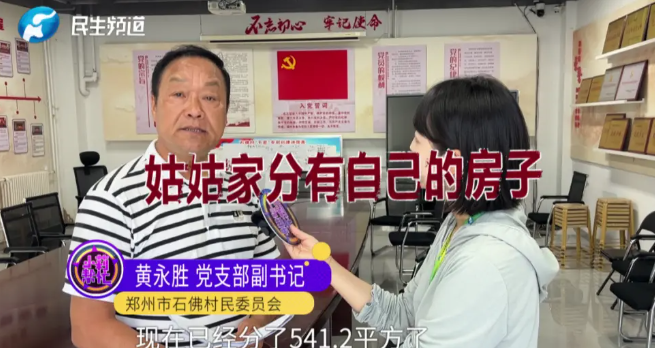

村委会提供的资料清晰地表明,这套房产是小王依据拆迁政策获得的安置房,与姑姑毫无产权关系。更具讽刺意味的是,石佛村村委会工作人员透露,姑姑一家六口已按政策分得541.2平方米的安置房,人均90平方米,完全能够满足居住需求。这意味着姑姑霸占侄女房屋的行为,纯粹是出于贪婪而非居住需要。

“都是按人口分的房子,跟她姑姑没有关系”,村委会工作人员的这句话,一针见血地指出了问题的本质。在城镇化进程中,像小王这样因拆迁安置而突然拥有房产的年轻人不在少数,而亲属借机侵占的现象也屡见不鲜。这种”见利忘义”的行为,不仅破坏了家庭和谐,更挑战了社会公平正义的底线。

法律与亲情的双重困境

小王面临的困境具有典型性。一方面,法律上她拥有无可争议的房屋所有权;另一方面,对方是血脉相连的亲人,强硬手段可能招致”不顾亲情”的道德指责。姑姑女儿要求小王”向姑姑道歉”的短信,更是将这种道德绑架体现得淋漓尽致——明明是侵权方,却要求受害者道歉,这种颠倒黑白的逻辑令人瞠目。

这种困境反映了我国基层普遍存在的”清官难断家务事”现象。即使法律判决明确,执行环节也常因”家庭和睦”的考量而大打折扣。小王姑姑之所以敢嚣张地表示”去告吧”,正是吃准了家庭纠纷中法律执行的特殊性。这种有恃无恐的态度,暴露了当前基层法治建设的薄弱环节。

城镇化进程中的”拆迁家庭病”

小王的遭遇绝非个案。随着城镇化快速推进,大量农村集体土地被征用,催生了众多”一夜暴富”的拆迁户。房产价值的飙升,往往使原本和睦的家族关系变得微妙而紧张。亲戚之间为争夺拆迁利益反目成仇的案例在全国各地屡见不鲜,有人称之为”拆迁家庭病”。

这种”病态”表现在多个方面:一是产权意识淡薄,认为”家族财产人人有份”;二是契约精神缺失,协议可以随意撕毁;三是道德约束失灵,亲情让位于利益。小王姑姑的行为集这三种表现于一身,堪称”拆迁家庭病”的典型病例。

道德与法律的双重救赎之路

面对如此困境,小王选择准备诉讼材料,决心通过法律途径解决问题,这一决定值得支持。法律是社会公平的最后防线,当亲情无法维系基本公正时,司法介入就成为必然选择。村委会表示将在一个月后见证结果,这种基层组织的监督对保障执行至关重要。

从更深层次看,这起纠纷的解决需要道德重建与法律强化的双管齐下。一方面要加强法治宣传,明确拆迁安置房的产权归属;另一方面要重塑家庭伦理,让亲情回归纯粹。姑姑女儿表示”等母亲冷静了再好好说说”,这种家庭内部的理性声音同样重要。

给城镇化进程中的家庭启示

小王的案例给众多面临类似情况的家庭敲响了警钟。对拆迁安置家庭而言,明确产权、订立书面协议、保留证据至关重要;对基层组织和媒体而言,要敢于介入家庭纠纷,为弱势方撑腰;对立法和执法机关而言,则需要完善针对亲属间侵权行为的特殊执行机制。

一个月后,这起纠纷能否得到圆满解决,不仅关系到一个年轻女孩能否住进自己的房子,更关系到法律在家庭领域能否真正彰显权威。我们期待小王能早日回到属于自己的家,更期待这样的纠纷在未来能够通过更完善的制度得以避免。毕竟,城镇化带来的应该是生活品质的提升,而不是亲情的沦丧和道德的滑坡。

发表回复