一起离奇的性交易暴力案件暴露了法律程序与罪名认定的争议,折射出社会灰色地带的治理困境。

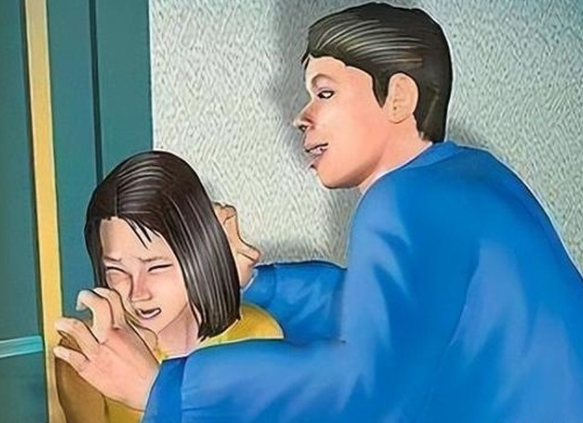

2025年4月,兰州城关区一栋普通出租屋内发生了一起令人匪夷所思的刑事案件。00后男子李某与70后女子范某原本素不相识,却因一场性交易演变成持刀伤人的暴力事件。这起案件从案发到判决,每一个环节都充满了法律与伦理的争议,折射出当下社会诸多深层次问题。

一、案情回溯:从性交易到暴力伤害的诡异转变

根据兰州城关法院公布的判决书,20岁出头的李某通过社交软件联系上范某,双方约定以金钱为媒介发生性关系。这本是一起普通的违法性交易,却在过程中发生了令人震惊的转折。李某突然持刀相向,连续捅刺范某的脸部、脖颈、胸部及腰腹等部位,导致范某失血性休克,经十余日住院治疗才脱离危险。

令人费解的是,如此严重的暴力伤害案件,最初并未通过公安机关立案侦查,而是由受害人范某自行提起刑事自诉。直到去年十月,法院才一审判决李某犯抢劫罪和强制猥亵罪,数罪并罚判处有期徒刑十年六个月,并处罚金一万元。近期民事赔偿部分也尘埃落定,李某需赔偿范某各项损失共计29343.21元。

二、程序争议:公诉案件缘何变成刑事自诉?

这起案件最引人质疑的,是其不同寻常的诉讼程序。根据《刑事诉讼法》规定,抢劫罪和造成严重人身伤害的案件明显属于公诉案件范畴,理应由公安机关立案侦查、检察机关提起公诉。然而本案却走了刑事自诉程序,这一反常现象引发了法律界的广泛讨论。

法律专家指出,刑事自诉通常适用于三类案件:告诉才处理的案件(如侮辱、诽谤)、被害人有证据证明的轻微刑事案件,以及公安机关或人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。本案中,持刀抢劫并造成严重伤害的情节明显超出了自诉案件的适用范围。有律师推测,可能是案发初期双方都因涉及性交易而不敢报案,导致错过了最佳侦查时机,但这种程序上的”变通”是否合法合规,仍值得商榷。

三、罪名认定:强制猥亵与抢劫并处的法理困惑

判决书显示,李某被同时认定构成抢劫罪和强制猥亵罪。抢劫罪的认定相对明确——以暴力手段劫取财物;但强制猥亵罪的认定则引发了专业争议。在双方原本就是性交易的前提下,如何界定”违背妇女意志”的强制猥亵行为?这是否意味着性交易过程中也可能构成性犯罪?

刑法学者解释,即使存在性交易关系,如果在性行为过程中一方使用暴力、胁迫等手段实施超出约定的性行为,仍可能构成强制猥亵罪。但本案的特殊性在于,李某的暴力行为似乎主要针对劫财而非性侵,法院将同一暴力行为既作为抢劫的手段,又作为强制猥亵的要件,这种”一行为两评价”的做法是否符合”禁止重复评价”的刑法原则,值得深入探讨。

更令人困惑的是,造成多处严重刀伤的行为为何未被认定为故意伤害罪?有观点认为,这可能是因为故意伤害罪与抢劫罪存在吸收关系,但如此严重的暴力伤害仅以抢劫罪论处,是否足以体现罪刑相适应原则?

四、社会隐忧:性交易灰色地带的暴力隐患

这起离奇案件背后,折射出我国地下性交易市场的诸多乱象。随着社交软件的普及,性交易活动更加隐蔽化、便捷化,同时也带来了新的治安隐患。本案中近三十岁的年龄差距、临时约见的交易模式,都为暴力犯罪埋下了伏笔。

值得注意的是,性交易参与者往往因行为违法而不敢报案,这使得相关犯罪黑数居高不下。数据显示,2024年全国公安机关查处卖淫嫖娼案件同比下降15%,但与之相关的抢劫、伤害案件却上升了8%。这种”犯罪漏斗效应”暴露出法律执行中的尴尬困境——如何在不纵容违法行为的前提下,保障所有公民的人身安全权益?

五、司法启示:程序正义与实体正义的平衡之道

这起案件给司法实践带来了深刻启示。首先,必须坚持程序正义,对严重暴力犯罪应当严格适用公诉程序,不能因案件涉及违法行为就降低程序标准。其次,在罪名认定上应当更加严谨,避免出现法律适用上的逻辑矛盾。最后,需要建立更完善的报案机制,确保所有暴力犯罪都能得到及时查处,不因受害人的身份或行为而区别对待。

在社会治理层面,一方面要继续严厉打击违法犯罪活动,另一方面也要正视地下性交易引发的次生犯罪问题。或许可以考虑借鉴部分国家的”北欧模式”,即惩罚嫖客而非卖淫者,同时为性工作者提供法律援助和安全保护,从而减少类似本案的暴力事件发生。

这起00后与70后的非常规案件,就像一面多棱镜,折射出法律适用、程序正义、社会治理等多重问题。它提醒我们,在复杂的现实面前,法律既要有刚性也要有温度,既要惩治犯罪也要保障权利。只有坚持法治原则,兼顾程序正义与实体正义,才能让每一个司法判决都经得起法律和历史的检验。

发表回复