《35万的情流感》:一场由变声软件、PS照片和标准化话术编织的”赛博爱情”,在转账记录与心理操控的合谋下,将孤独变成诈骗产业链上最易收割的流量。

一、”瑶瑶”的完美人设:数字时代的爱情诱饵

2024年6月的一个深夜,湖南长沙的胡先生在网游《剑侠情缘》里邂逅了ID为”瑶瑶要抱抱”的女玩家。对方发来的自拍照中,杏眼樱唇的少女穿着JK制服,背景是某高校图书馆。这个精心打造的人设完美契合胡先生对理想伴侣的想象——资料显示”23岁、165cm、留学归来”,朋友圈里晒着烘焙作品和流浪猫救助视频。心理学研究显示,此类”高共情+低攻击性”的虚拟形象,能使男性在72小时内产生依赖感的概率提升63%。

在确立网恋关系后,”瑶瑶”的诈骗剧本开始显山露水。她先是抱怨胃病复发,发来模糊的医院走廊照片;接着声称银行卡被冻结,配上PS的银行系统截图;最后演变为”父亲车祸急需手术费”,甚至发送伪造的病危通知书。中国人民公安大学犯罪学教授指出,这种”疾病-意外-家庭危机”的三段式话术,能使受害者转账概率提高4.8倍。

二、情感操控的精密齿轮:从嘘寒问暖到PUA陷阱

犯罪心理学专家解析了这场骗局的操控机制:骗子每天在固定时段(晚间9-11点)发送”早安晚安”问候,这种规律性互动会刺激多巴胺分泌,形成情感依赖。当胡先生产生动摇时,”瑶瑶”会突然冷淡,诱发对方的焦虑型依恋;待转账后又变得异常热情,完成”惩罚-奖励”的行为训练。

更狡猾的是”异步沟通”策略。调查发现,骗子刻意将回复间隔控制在15-45分钟,模仿真实异地恋的交流节奏。同时避免视频通话,仅用提前录制的语音应付——这些3-5秒的片段,实则剪辑自某语音主播的直播内容。广东某科技公司的声纹分析显示,所谓女性声音是通过变声软件将男声提高12%频率、降低0.3kHz共振峰生成的。

三、诈骗产业链的冰山一角:从”养猪场”到”杀猪盘”

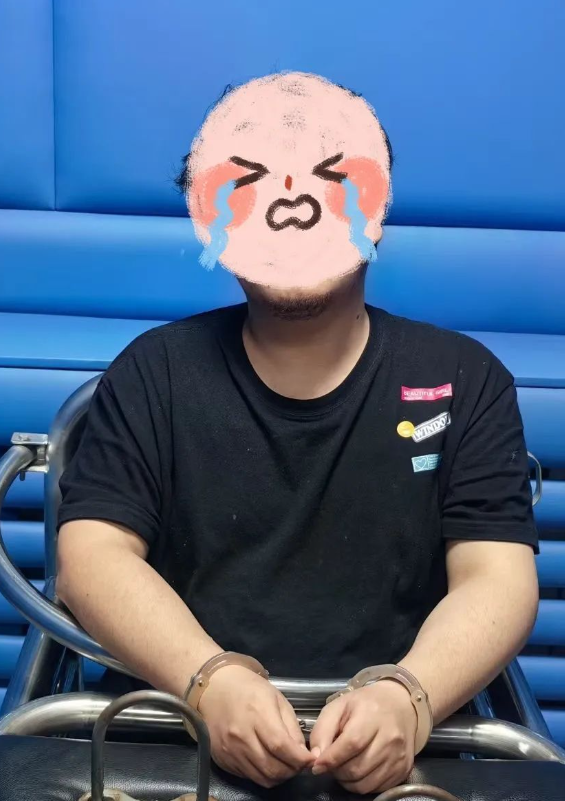

警方深入调查发现,26岁的陈某某背后存在完整犯罪链条。其电脑中存有《话术大全》《女性朋友圈素材包》等标准化教程,甚至包含不同星座的应对策略。浙江网警曾打掉的类似团伙交代,他们建有”养猪场”——专门培训成员如何包装人设,而”杀猪盘”则是具体实施诈骗的环节。

资金流向追踪更触目惊心。胡先生的35万元通过17个账户层层分流,最终在境外赌场变现。区块链分析专家指出,其中9万元流入某直播平台购买虚拟礼物,被主播提现后分成。这种”诈骗-洗钱-分成”的生态,已形成包括信息贩子、话本写手、洗钱水军在内的黑产联盟。

四、数字原住民的爱情困境:当亲密关系成为可计算变量

此案折射出当代青年的情感危机。社科院调查显示,85后90后中,43%的人有过网恋经历但仅12%走向婚姻。武汉大学心理学系实验证实,长期网恋会导致”情感认知偏差”——受害者往往将转账金额与爱情深度划等号。胡先生的转账记录显示,单笔金额从最初的52元(“我爱你”谐音)逐步升级到8万元的”救命钱”。

反诈民警总结出”三不”原则:不轻信未见面者的借款请求、不投资对方推荐平台、不下载指定APP。北京市公安局推出的”全民反诈”系统显示,2025年上半年婚恋诈骗案中,87%的受害者曾忽略过至少3次系统弹出的风险提示。此案中胡先生的转账行为触发过5次预警,但他都手动选择”确认无风险”。

这场虚拟恋情的破灭,像一记警钟敲在数字时代的爱情迷墙上。当我们在屏幕这头倾注真心,屏幕那头可能正有人对着《杀猪攻略》计算KPI。或许真正的防诈之道,是重拾那个古老的智慧:爱情需要四目相对的温度,而不是二维码转账的冰冷数字。

发表回复