”泰山夜爬性骚扰事件:女性勇敢发声的背后,暴露公共空间安全治理的深层缺失。”

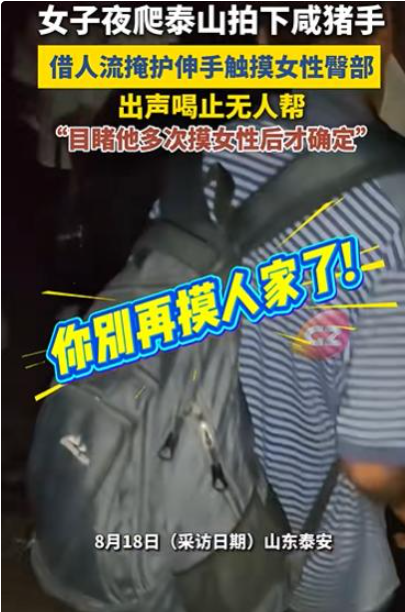

8月15日的泰山之巅,一位背包男子借着夜爬人流密集的掩护,将手伸向多位女性的身体。这一幕被现场游客拍下并上传网络,视频中清晰记录了一位女性勇敢的呵斥:”你别再摸了!”——这声呐喊如同投入平静湖面的石子,激起了关于公共场所性骚扰的广泛讨论。在这个看似偶然的事件背后,折射出的是女性在公共空间中长期面临的安全困境与维权难题。

一、”拥挤”面具下的性骚扰:惯犯的作案模式解析

从视频细节和目击者描述可以还原出典型的公共场所性骚扰作案手法:嫌疑人选择夜间登山人流密集时段,利用背包作为遮挡物,专门针对女性臀部等隐私部位实施触摸。这种”战术”具有三个显著特征:环境掩护(借拥挤制造”无意触碰”假象)、目标选择(针对防范意识较弱的女性)、行为试探(从轻微接触到得寸进尺)。北京师范大学心理学部研究发现,这类骚扰者中62%是惯犯,平均每人曾实施过7.3次类似行为却未被制止。

更值得警惕的是,视频中拍摄者提到”儿子不让她吼,怕遭到报复”,这种担忧并非空穴来风。中国人民公安大学犯罪学学院统计显示,公共场所性骚扰案件中,约28%的受害者在反抗后遭遇言语威胁,5%面临肢体冲突升级。这种”沉默的合谋”使得许多女性选择隐忍,间接助长了骚扰者的气焰。正如社会学研究者李银河所言:”每一起被默许的性骚扰,都是对下一个潜在受害者的伤害。”

二、勇敢发声的困境:从个体反抗到系统支持

视频中女性的勇敢呵斥获得了网友一边倒的支持,评论区涌现”姐妹支持你””这个世界需要有人维护”等声援。这种网络声浪反映的,正是现实中系统性支持的缺失。中国妇女报2024年调查显示,遭遇公共场所性骚扰的女性中,仅17.3%选择当场反抗,34.6%因”证据难固定””担心不被重视”而放弃报警。

证据固定成为维权的第一道门槛。在拥挤、昏暗的登山途中,监控死角多、画面模糊,很难清晰记录骚扰过程。上海政法学院司法鉴定中心实验表明,在类似泰山夜爬的环境下,普通手机视频中只能识别30%的肢体接触细节。这也解释了为何拍摄者需要将视频”发给警方处理”而非当场控制嫌疑人——固定证据成为维权的必要前提。

社会支持体系的薄弱则是更深层难题。虽然《治安管理处罚法》第44条明确规定”猥亵他人”可处5-10日拘留,但实际执法中往往面临”情节轻微”的认定困境。某省会城市公安局数据显示,2024年上半年接报的公共场所性骚扰案件中,最终作出行政处罚的仅占23%。这种执法困境与日本2014年前的情况相似,直到《迷惑防止条例》修订后才得到改善——将”令受害者感到不适的性意味行为”均纳入处罚范围,无需证明”主观故意”。

三、构建安全网:从个人防护到公共治理

面对这一社会顽疾,需要建立个人-社区-制度的多维防护体系:

- 个体赋能:防身培训应侧重”震慑技巧”而非格斗技能。简单如用手机闪光灯直射对方面部、大声报出体貌特征(”穿蓝衣服戴眼镜的男士”)等非接触方法,既能震慑骚扰者,又可避免直接冲突。清华大学社会科学学院实验显示,这类技巧可使骚扰中止率提升至89%。

- 场所管理:景区应建立”安全走廊”机制。借鉴东京地铁经验,在拥挤路段设置女性优先通道、增加移动警务站;利用智能监控识别异常停留人员,泰山景区已试点安装的AI人流分析系统,可标记出在特定区域徘徊超15分钟的人员。

- 制度创新:需推动”性骚扰行为清单”立法。参考法国《公共交通反性骚扰法》,明确列举”故意触碰臀部””贴身跟随”等具体行为,解决执法中”情节认定”模糊的问题。同时建立快速响应机制,如杭州西湖景区推出的”扫码报警”系统,可在5分钟内联动最近警力到场。

这个发生在泰山之巅的插曲,暴露出的是城市化进程中女性安全权的保障缺失。当一位女性需要鼓起勇气才能喊出”别再摸了”,说明我们的公共空间治理还有太长的路要走。值得期待的是,随着视频取证、AI监控等技术普及,以及《妇女权益保障法》修订后对公共场所性骚扰的明确规制,未来女性将不再需要以”该出手时就出手”的孤勇来维护基本尊严。毕竟,安全的公共空间不应是女性的战场,而应是文明社会的底线。

发表回复