无锡一阿拉斯加犬训练中暑死亡,法院判宠物机构赔偿购犬费及训练费,但驳回饲养费和精神索赔,暴露宠物服务行业责任缺失与法律滞后。

2024年7月,无锡市民姚某将心爱的阿拉斯加犬送往当地某宠物生活馆进行为期45天的生活训练,支付了4800元训练费。这本是一次普通的宠物服务消费,却以悲剧收场——9月1日,这只两岁的犬只因中暑抢救无效死亡。当姚某提出1万余元的赔偿要求时,一场关于宠物权益、服务责任与情感价值的法律争议就此展开。这起案件犹如一面多棱镜,折射出中国蓬勃发展的宠物经济背后鲜为人知的责任盲区。

高温下的生死45天

法庭调查还原了事件经过:2024年夏季,无锡遭遇持续高温天气,事发当日气温高达38℃。涉事宠物生活馆的训练基地未采取有效的防暑降温措施,训练员也未及时察觉犬只的异常状态。监控显示,这只阿拉斯加犬在室外训练后出现明显不适,但直至症状加重才被送往医院,最终因热射病导致多器官衰竭死亡。

“阿拉斯加雪橇犬原产寒带,其双层被毛结构使其特别容易中暑。”中国农业大学动物医学院副教授刘朗在法庭陈述中指出,”专业机构应当知晓品种特性,制定相应的防护方案。”法院最终认定宠物生活馆存在管理不当、照顾不周的过错,判令退还4800元训练费并赔偿4100元购犬费用,但对饲养费用和精神损害赔偿未予支持。

宠物服务的权责失衡

此案暴露出宠物服务行业快速扩张下的标准缺失。据统计,2024年中国宠物训练市场规模已达120亿元,年增长率超过25%,但行业准入门槛却参差不齐。”很多训练机构仅凭几名’训犬师’就开展业务,实际上这些人员可能只参加过短期培训班。”中国工作犬管理协会技术部主任王水明透露,”目前国家尚未出台统一的宠物训练服务标准,导致服务质量难以把控。”

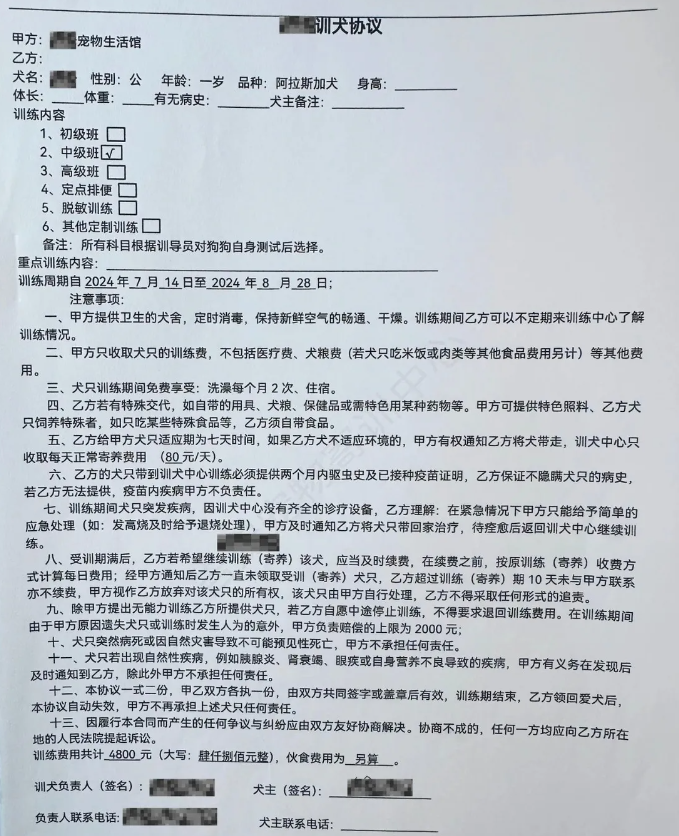

更值得关注的是服务合同中的权责条款。姚某签订的协议中,关于犬只健康保障的条款模糊不清,仅简单约定”提供基本照料”,对高温等极端天气下的训练安排更是只字未提。北京盈科律师事务所合伙人律师李娜分析:”这类格式合同往往加重消费者责任、减轻经营者义务,反映出行业监管的滞后性。”

情感价值的法律困境

姚某主张的5000元精神损害赔偿最终未获支持,这一判决引发公众热议。法院认为,案涉犬只不属于”具有人格象征意义的特定纪念物品”,且姚某妻子曾有意送养,难以认定存在”严重精神损害”。这一判断标准源自现行《民法典》第1183条,将宠物严格界定为”财产”,仅在特殊情况下考虑情感价值。

“法律对宠物情感价值的认定明显滞后于社会观念。”南京大学法学院副教授周颖研究发现,在北上广等养宠密集地区法院,近年已有十余起支持宠物精神损害赔偿的案例,但标准极不统一,从2000元到5万元不等。她建议:”应当建立宠物价值评估体系,区分普通宠物与具有特殊情感连接的伴侣动物,使判决更符合社会预期。”

行业自省与制度完善

案件宣判后,江苏省宠物行业协会紧急发布了《夏季宠物训练防护指南》,要求会员单位配备温度监控设备、调整高温时段训练计划。一些头部企业也开始引入”宠物训练责任险”,为意外事故提供保障。但这些自发举措仍显不足。

中国人民大学商法研究所所长刘俊海指出:”需要从三方面完善制度:一是制定全国性宠物服务标准,明确经营者的照护责任;二是推广使用公平的示范合同文本;三是建立宠物服务纠纷快速调解机制。”他特别强调,行业协会应当建立黑名单制度,对屡次发生事故的机构进行公示。

与此同时,消费者权益保护领域也响起呼声。中消协2024年报告显示,宠物服务投诉量同比激增67%,但调解成功率不足四成。”应当将宠物服务明确纳入《消费者权益保护法》调整范围。”中消协律师团成员陈音江建议,”同时完善损失计算标准,考虑饲养年限、情感投入等因素。”

这只阿拉斯加犬的死亡,不仅是一个家庭的损失,更是对整个宠物服务行业的警示。当越来越多的宠物从”看家护院”的功能性角色转变为”家庭成员”的情感性角色时,法律与行业规范必须跟上这种转变。或许正如姚某在庭审最后陈述所说:”我失去的不只是一只狗,而是一个不会说话的家庭成员。希望它的死能换来这个行业的改变。”在宠物经济高歌猛进的今天,这份期待显得尤为沉重而迫切。

发表回复