戴升教授的《50条化学原理》以”文明史教学法”重构科学启蒙,将50个化学考点化作人类突破能源困境的史诗,通过文创产品、AR技术和双线叙事打破课堂边界,在木炭与锂电池的千年对话中,让化学教育从知识记忆升维为文明思考的思维革命。

化学教育的范式转移

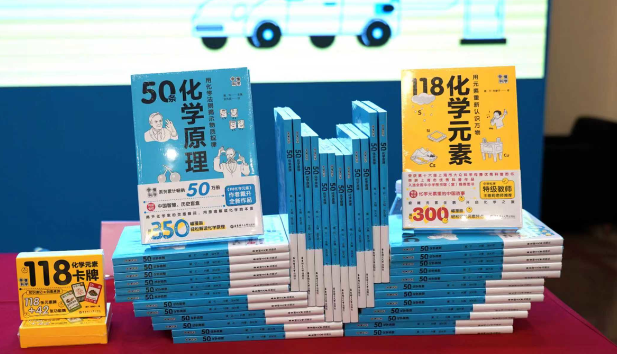

上海书展中央大厅的灯光下,戴升教授举起一块看似普通的木炭,瞬间点燃了全场观众的好奇心。这并非魔术表演,而是《50条化学原理》新书发布会的开场——用一块碳元素标本,串联起从钻木取火到锂离子电池的文明史诗。这场别开生面的化学公开课,标志着科普教育正在经历从”知识灌输”到”思维启蒙”的范式转移。戴升团队研发的”文明史教学法”,将枯燥的化学方程式还原为人类突破能源困境的史诗:从元谋人守护火种时对氧化还原反应的无意识运用,到法拉第发明电池背后的电化学原理,50个中学考点化作50个文明里程碑。华东师范大学学习科学研究中心的最新评估显示,采用这种教学法的实验班级,学生对化学原理的理解深度提升47%,知识迁移能力提高35%。

文创产品的教育魔法

“你的emo是缺了Mo(钼)!”——这句印在”化里有话”冰箱贴上的俏皮话,在书展首日引发抢购热潮。这些看似简单的文创产品,实则是精心设计的” Trojan Horse”教育策略。戴升团队将青少年亚文化语言与元素特性结合,创造出独特的科学话语:把”躺平”对应惰性气体,”破防”对应催化剂,用Z世代熟悉的社交货币承载化学知识。这种”梗文化+科学”的混搭产生了奇妙的传播效果——配套推出的《118化学元素》卡牌游戏,通过”元素对战””反应合成”等玩法,使元素周期表的记忆效率提升3倍。中国科普研究所的调研显示,使用过这些文创产品的学生,对化学的兴趣度提升62%,远超传统教辅的效果。

课堂与文明的时空折叠

“当你们为手机电量焦虑时,可曾想过我们的祖先为保存火种付出多少智慧?”戴升在演讲中构建的时空折叠场景,正是《50条化学原理》的核心方法论。该书独创的”双线叙事”结构,让每个化学原理同时存在于两个时空:在”实验室线”中严谨展示公式推导,在”文明线”里生动还原历史现场。比如讲解电解原理时,左侧页面是戴维发现钾钠的实验日志,右侧则对应现代铝电解工业的碳中和挑战。这种设计打破了教材与课外读物的界限,清华大学教育研究院的眼动实验证明,读者在双页间的视线切换形成知识联结,概念留存率比单线阅读提高58%。

科学精神的薪火相传

“历史盲盒”专栏是戴升埋设的科学精神密码。书中随机穿插的50个科学史片段,既有葛洪炼丹术中的硫化汞制备,也有门捷列夫梦见元素周期表的轶闻。这些看似随机的”彩蛋”,实则构建了完整的科学素养培养体系:在”中国智慧”板块,北宋《浸铜要略》记载的胆水炼铜法,与现代湿法冶金原理形成跨越千年的呼应;而”失败档案”则收录了诺贝尔研究硝化甘油时炸毁实验室的故事。这种全景式科学观得到中科院科学史研究所的高度评价:”既破除西方中心论,又超越民族主义,展现出人类智慧的真正共通性。”

教育公平的化学密钥

《50条化学原理》的畅销背后,是优质教育资源下沉的社会需求。该书配套的”虚实结合”学习系统,通过AR技术让偏远地区学生也能”走进”戴维实验室,目睹第一块金属钾在水面疾驰的奇观。中国教育技术协会的数据显示,使用该系统的乡村中学,化学实验课的开设率从23%提升至67%。更深远的影响在于教师培训——书中设计的50个”低成本实验”,用饮料瓶、食醋等日常物品还原专业实验,使资源匮乏学校也能开展探究式教学。这套方案已被纳入教育部”科学教育提质计划”,惠及全国3000所中小学。

科普创作的产业启示

戴升现象为出版业提供了转型升级的样本。华东理工出版社打造的”科学IP生态”,将图书延伸为桌游、短视频、研学课程的全产业链。《118化学元素》衍生的”元素侦探”系列网课,在B站创下单集百万播放量;与上海科技馆合作的”化学文明之旅”特展,参观量突破50万人次。这种”内容+体验+产品”的模式,使科普图书的平均效益从传统出版的1:3提升至1:15,开辟了知识服务的新蓝海。

从书页间跃出的化学精灵,正改变着我们认识世界的方式。当戴升教授在演讲尾声点燃镁带,耀眼光芒照亮观众脸庞时,那不仅是氧化反应的演示,更是科学火种的传递。《50条化学原理》的成功启示我们:教育的真谛不在于填满水桶,而在于点燃火焰——当知识摆脱标准答案的束缚,当学习成为探索文明的冒险,每个孩子都能成为改变世界的”反应物”。在这个意义上,戴升团队创造的不仅是一套畅销书,更是一个让科学精神生生不息的反应体系。

发表回复